はじめに

技能実習制度の要として機能する「監理団体」。協同組合は企業同士が共同で設立する法人格であり、その中に「監理団体」としての機能を持たせることで、技能実習生の受け入れや監理が可能になります。つまり、協同組合は「器」、監理団体は「役割」という関係です。技能実習生の受け入れ事業をする場合、まずは協同組合の設立が必要となります。

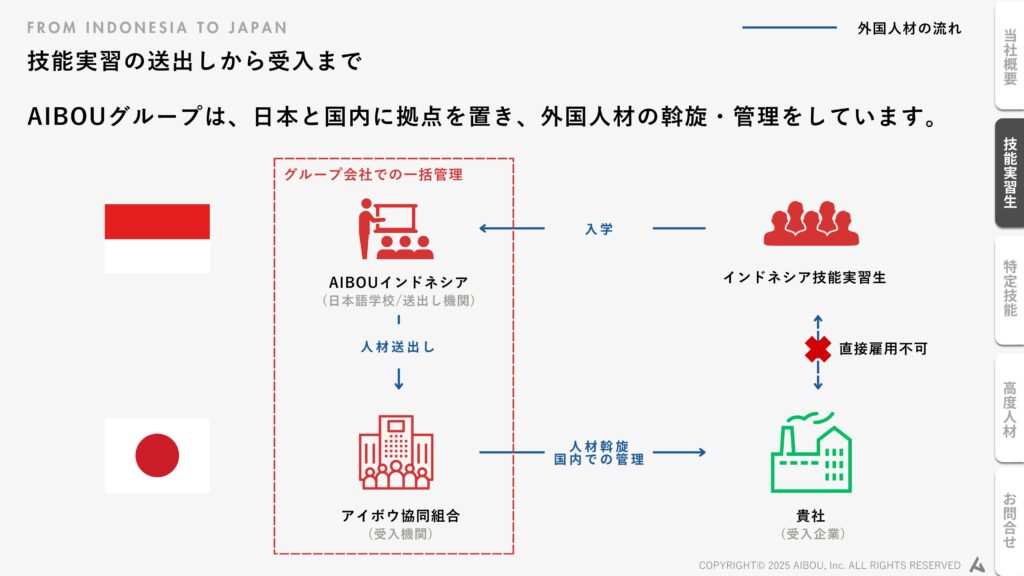

監理団体は技能実習制度を円滑に運用するために不可欠な存在であり、企業と外国人材、そして送り出し機関をつなぐハブのような役割を果たします(※以下の写真参照)。今回は、全国の監理団体の実態や設立の流れ、運営の難しさ、そしてこれから設立を検討している方向けのポイントまで、経験者の視点から解説します。

AIBOUグループ説明資料を参照

全国の監理団体数とその実態

監理団体は、OTIT(外国人技能実習機構)に登録された法人で、2024年時点で全国に約3,700〜3,800団体が存在しています。しかし、実際に十分に稼働している団体はそのうち一定数とも言われており、統計に表れない「幽霊団体」や「活動停止状態の団体」が相当数存在します。

これは「登録=すぐに技能実習生を受け入れられる」わけではなく、組合員(企業)の確保、送出し機関との連携、受入体制構築など、稼働までに乗り越えるハードルが非常に多いことが原因です。

なぜ稼働していない監理団体が多いのか?

当社が送出し機関として実際に連絡した経験からも、電話が繋がらない監理団体が全体の6割近くという実感があります。

稼働できていない理由としては以下のようなものが挙げられます:

- 本業が忙しい (監理団体の理事は自身で株式会社を経営しております)

- 組合員企業が集まらない(集客力不足/地域にニーズがない)

- ブローカー依存型で仕組みが崩れてしまった

監理団体は登録するだけで収益が発生するビジネスではありません。信頼と実務遂行能力がなければ、制度のスタート地点にも立てないのが現実です。

協同組合(監理団体)設立の一般的な流れ

監理団体は、「事業協同組合」または「企業組合」として法人設立されるのが一般的です。以下にそのおおまかな流れを示します。

- 組合設立メンバーの確保(4社以上)

→ 同業種または地域的関連性のある企業を中心に設立趣旨を説明 - 定款・議事録の作成/法人登記

→ 法務局での登記手続き - OTIT(外国人技能実習機構)への監理団体登録申請

→ 厳しい審査あり(体制・財務・計画など) - 登録認可後、初回受入に向けて送出し機関と調整

→ 技能実習計画の作成、講習体制の整備、書類申請など

実際に1から協同組合を設立する場合、1.5〜2年ほど掛かると言われています。

協同組合と送出し機関の関係性

協同組合(監理団体)がうまく機能するかどうかは、連携する送出し機関との信頼関係が築けているかにかかっています。

- 面接対応・書類整備・教育体制の質にバラつきがある送出し機関も多い

- 実習生に過剰な費用を請求している場合もある

- 現地での責任者に連絡がつかないなどの事態も珍しくない

こうした背景から、送出し機関選び=監理団体の信用といっても過言ではありません。

当社では、その重要性を踏まえ、自社でインドネシアに送出し機関(AIBOUインドネシア)を設立しました。日本と現地の両輪で一貫管理できる体制を取ることで、質とスピードを両立しています。

協同組合を運営して大変なこと

実際に監理団体を運営していて感じる「想像以上に大変なこと」は以下のような点です:

- 実務の煩雑さ

→ 技能実習計画書、定期訪問、報告書類、帳票管理 etc. - 制度改正への対応

→ 技能実習→育成就労制度への移行など、常に制度は変化している。 - 技能実習生と受入企業の関係調整

→ 仕事上、文化の違い等でトラブルになることもあります。

「登録したら儲かる」と安易に考えていると、制度の責任の重さと現実のギャップに直面することになります。

これから設立を考えている方へ

これから協同組合を設立して監理団体を始めたいという方には、以下のような視点を持つことをおすすめします。

- 本当に新設すべきか?

→ 新設し、実際に外国人を受入するまで2年は掛かります。 - 一人で実行するのは限りなくハードルが高いです。

→ まずは、同じ志を持つ仲間を見つけ、協業していく必要があります。 - 送出し人材の文化や人柄を深く理解していますか?

→ 現地の人材や文化を理解していない状態で送出し機関の設立や連携をしていくことは難しいです。

新制度である「育成就労」への移行に備え、現在、協同組合の新規設立はかなりハードルが上がっているようです。ネットで「監理団体 買収」と調べると、売りに出ている監理団体を散見することがありますが、監理団体(協同組合)は株式会社と違い組合員で構成されているため、売却/買収の概念はありませんが、既存の協同組合(監理団体)の多くの実態は稼働していないことから、協業/理事としての参入なども選択肢の一つです。

まとめ

協同組合の設立は、単なる法人登記ではありません。技能実習制度という社会的責任のある制度を運用するための、「制度理解」「構成員の信頼獲得」「書類管理能力」「現地との連携」など、複数の要素が噛み合って初めて機能する仕組みです。

AIBOUグループでは、監理団体・送出し機関の両方を運営してきた経験をもとに、「制度を活かす組合運営」の本質を伝え続けています。設立を検討している方や、新規に事業参入をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せをください。弊社のこれまでの経験を活かし送出し機関と日本での協同組合を設立をサポートいたします。