はじめに:なぜ日本語教育が重要か?

技能実習制度を活用して外国人材を受け入れる企業が年々増える中で、最も多く寄せられる声が「日本語が思ったより通じない」という課題です。外国人材の能力や誠実さに期待して採用したものの、現場での意思疎通が難しく、トラブルやストレスの原因となるケースもあります。その背景には、入国前の日本語教育の質と量が大きく関係しています。

入国前教育の実態とは?

送出し機関では、技能実習生に対して入国前に日本語教育を実施していますが、その教育内容や時間数には大きなバラつきがあります。一般的には、内定後に約6か月間の日本語学習を実施しますが、受講時間は週10〜15時間程度と限られており、会話の実践量も不足しがちです。また、教育機関の質にも差があり、形だけの授業になっているケースも少なくありません。

入国時点の日本語レベルとそのバラつき

実習生の入国時点での日本語レベルは、送出し機関や個人の学習環境によって大きく異なります。日本語能力試験(JLPT)で言えば、N5程度の知識しか持たないまま来日するケースも多く、日常会話レベルに達していない人材も少なくありません。受入企業側が「簡単な指示も通じない」と感じる原因は、まさにこの日本語力のバラつきにあります。実際に弊組合にいただくお問合せの事例として「これまで複数人の外国人を雇用した。初期に来てくれたメンバーの日本語力は高く優秀であったが、直近は通訳がいないと何も会話ができない人材もいる」と言った内容もございます。

なぜ日本語力が不足したまま来日してしまうのか?

理由の一つは、送出し機関の教育体制や指導人材が整っていないことです。特に中間ブローカーが介入している場合、教育費が削減され、十分な日本語教育が提供されないことがあります。また、短期間での入国を求める企業側の要望により、教育期間を確保できない場合もあります。その結果、日本語力の不足した状態で来日してしまう実習生が増えてしまうのです。

日本語力不足が引き起こす職場での問題例

日本語が十分に話せない実習生は、指示が理解できずにミスや事故を起こすリスクが高まります。また、職場内での会話が成り立たず、孤立感を感じやすくなるため、精神的ストレスが蓄積し、最悪の場合には失踪や早期帰国といった結果につながることもあります。企業にとっても、教育コストの増加や生産性の低下など、見えない損失が生じます。

日本語教育が定着率・生産性に与える影響

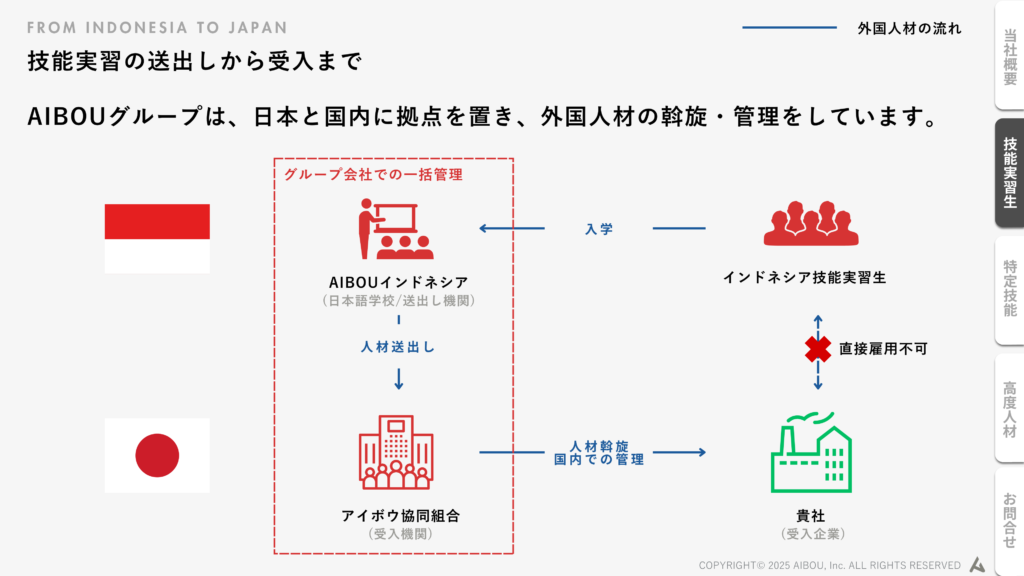

逆に、日本語教育がしっかり行われている実習生は、職場への適応力が高く、コミュニケーションがスムーズなため、業務への理解も早く、定着率も向上します。言葉の壁が低くなることで、受入企業の社員との信頼関係も築きやすくなり、チーム全体の生産性にも好影響を与えます。実際に著者のこれまでの経験からお伝えできることは、日本語力の高い技能実習生は職場でも良好関係を築き、結果として技能実習→特定技能に切り替えて一つの会社で中長期的に就労する傾向が強いです。そのため、私たちAIBOUは日本国内の監理団体だけではなく自社で送出し機関を経営し、日本語学習に注力しています。

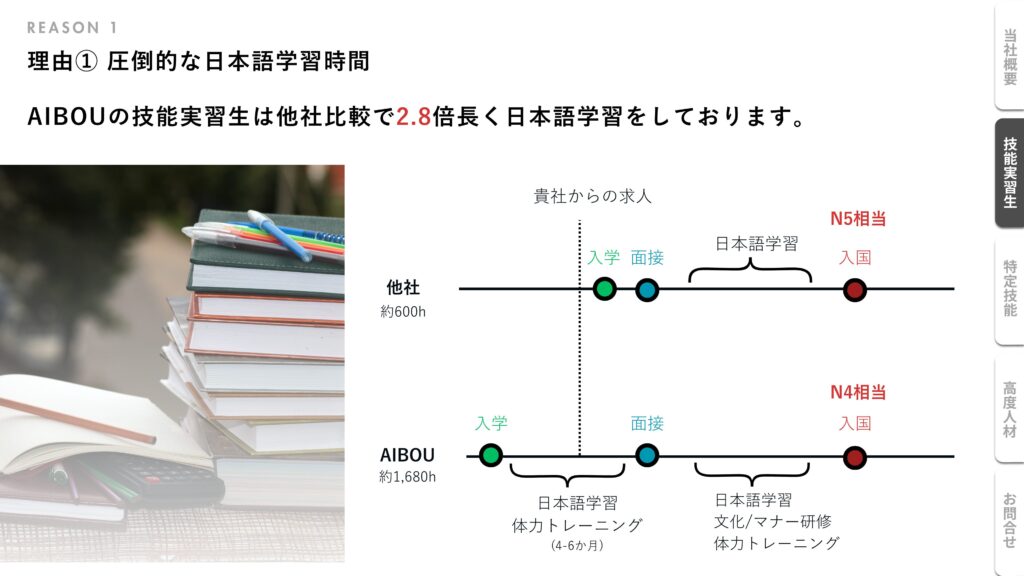

AIBOUインドネシアの取り組み(教育時間・内容・環境)

当社AIBOUグループが運営するAIBOUインドネシアでは、内定前から日本語教育を開始し、入国まで約1年間、毎日授業を行っています。常時通学する生徒が在籍しており、継続的に学習する体制が整っています。日常会話・文法・日本文化の理解など、実践的な内容を重視した教育を提供しています。その結果、入国時点での日本語力は他機関と比べて約2.5倍以上の差があります。

まとめ:受入企業が知っておくべき“教育を見る視点”とは?

技能実習生を受け入れる際、単に人数や国籍で判断するのではなく、送出し機関の教育方針や日本語教育の体制を事前に確認することが非常に重要です。「どれくらい日本語が話せるのか?」という視点だけでなく、「どんな環境で、誰から、どれくらい学んできたのか?」を把握することで、ミスマッチを防ぐことができます。AIBOUでは、入国後の現場定着まで見据えた人材教育を徹底しており、受入企業様のパートナーとして、安心できる実習生の受け入れを支援しています。